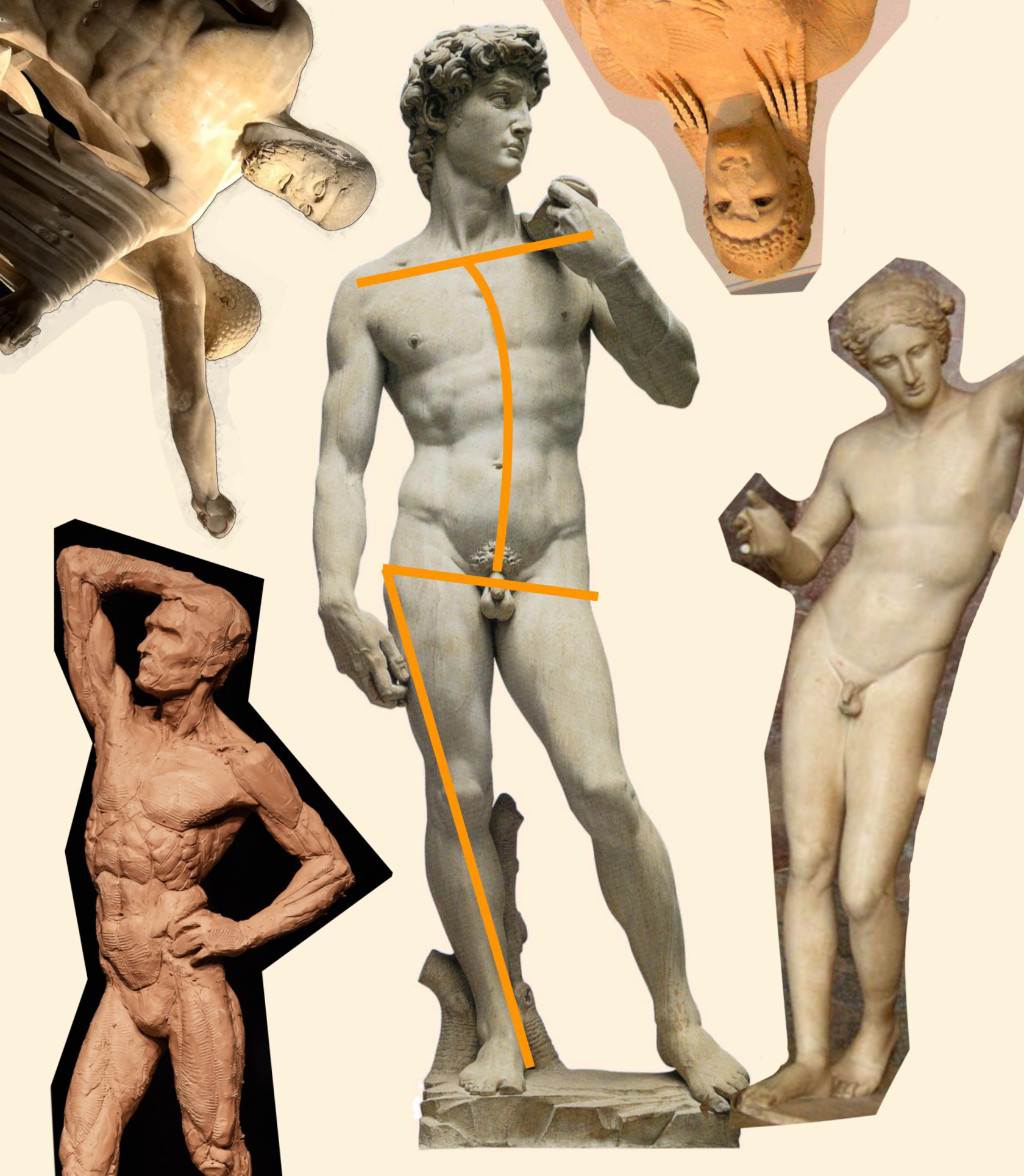

Первой большой темой занятий на курсе пластической анатомии является контрапост.

Тема куроса была одним из основных направлений дорической школы. Излюбленного искусства аристократов и военных. Мужского и логического искусства. Коры были связаны с ионической школой, "женской", изобилующей украшениями и деталями. Традицией, которой симпатизировали торговцы и деловые люди.

Нас больше будет интересовать дорическое искусство, ведь именно в мужской фигуре впервые появляется контрапост. Это связано с тем, что в работе над корой ионийскому скульптору было "чем заняться". Драпировки кор поражали своим разнообразием. Маленькие и большие, грубые и легкие, они открывали огромное пространство для художественных поисков. К тому же, пластическое решение коры часто связывало ее с колоннообразной формой, устойчивой внутри. Вся динамика развивалась вовне, в одежде фигур.

Наиболее яркий пример этого мы можем видеть в конце эпохи высокой классики. В одном из храмов Афинского акрополя, Эрехтейоне, где в Портике Кариатид колонны были заменены статуями кор.

Дорические мастера, работающие исключительно с обнаженным мужским телом, вынуждены были искать новые решения именно в фигуре.На протяжении всей архаики античные скульпторы повышали свои навыки и усложняли детализацию фигур. Появились, например, рисунок "кубиков" живота, надключичные и подключичные ямки, надколенный жир и прочие детали средней и малой форм.

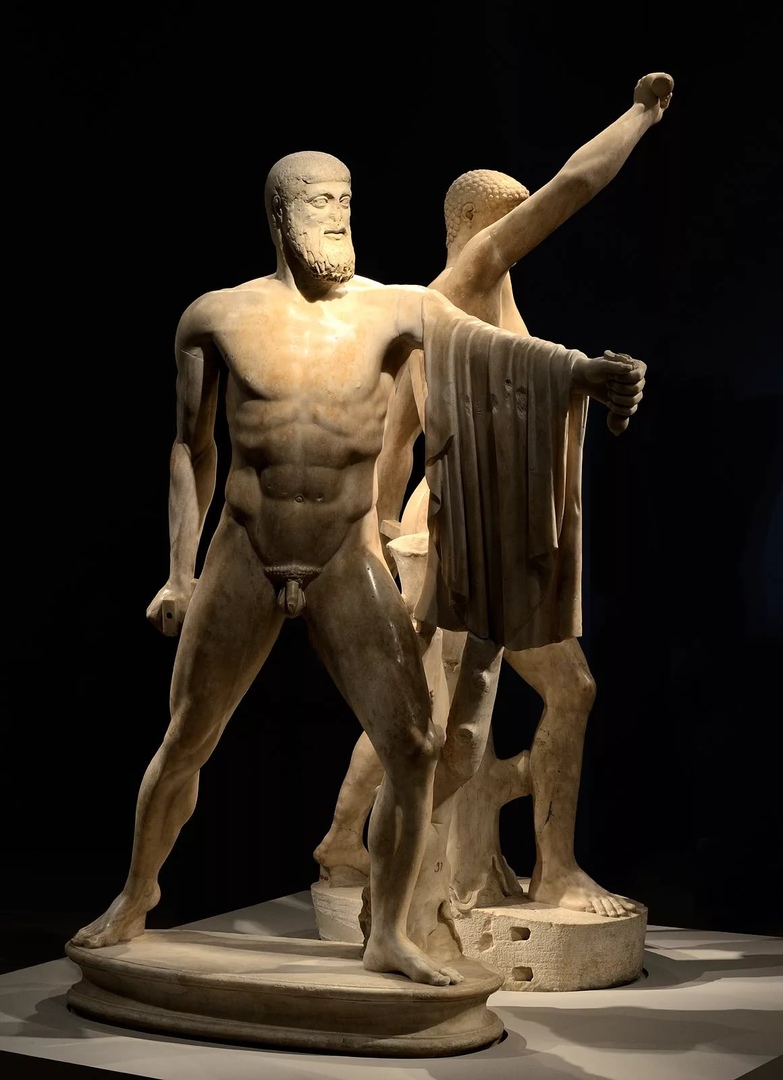

С VII-VIII века мастера пытаются придать фигурам движение, изобразить шагающего человека. Они начинают с ног статуи, поднимаясь всё выше. В результате голова вовлекается в общий ритм движения только на поздней стадии архаического искусства.Первая попытка движения - выдвинутая вперёд нога. Но стоит эта нога на земле по-прежнему всей подошвой, поэтому на движении тела этот первый жест никак не отражается. С ног динамика переходит выше, на руки. Они сгибаются в локтях, вытягиваются вперед, поднимаются до плеч и затем ещё выше — над головой. Только в самом конце движение перекидывается на голову - голова начинает наклоняться, поворачиваться, откидываться назад.Но самое главное, что в течение всей архаики торс остаётся неподвижным — такова тысячелетняя традиция, перешагнуть через которую кажется немыслимым.Внутреннее движение между тазом и грудной клеткой мастера пытаются заменить движением внешним — раскинутыми в разные стороны руками и ногами.Такую поверхностную динамику демонстрируют нам скульптура "Тираноубийц" Крития, созданная около 478-476 гг. до н. э.

Кстати, именно этой скульптурой Вера Мухина вдохновилась в своей работе "Рабочий и колхозница".В работе Крития энергичные движения рук и ног резко контрастируют с абсолютно неподвижными торсами. Всё движение фигур фиксируется в одной плоскости. В них еще нету сложной ритмики масс, придающей динамику позам.Интересно, что за несколько лет до них, в 490х-480х гг. до. н. э., Критий высек другую работу, в которой внутреннее движение как раз появилось. Речь идет о так называемом «Мальчике Крития».

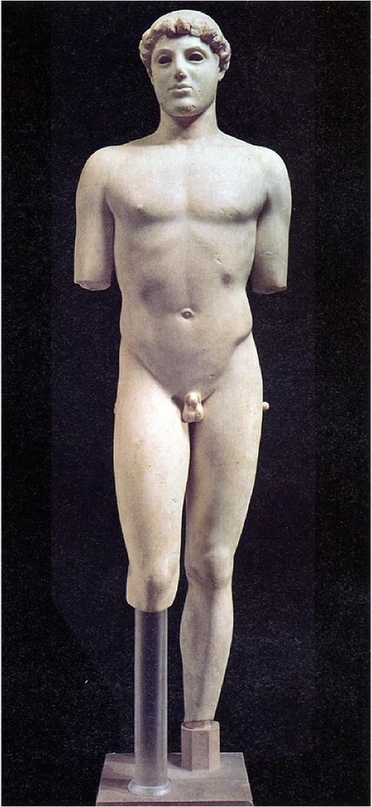

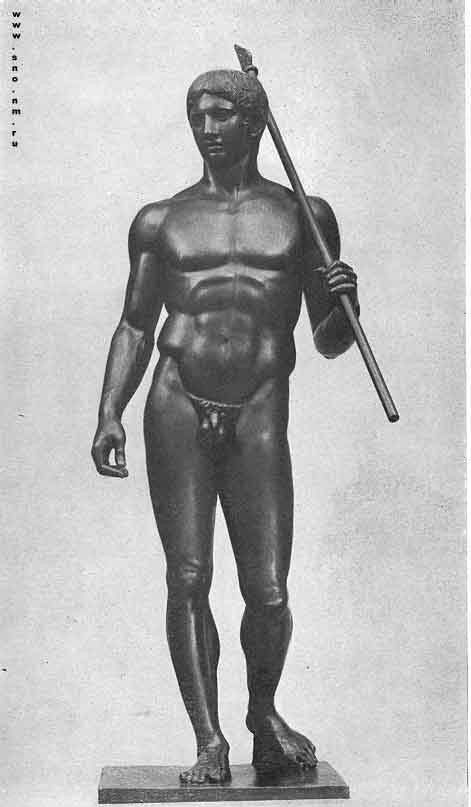

Это наиболее древняя дошедшая до наших дней работа, в которой есть намек на контрапост. Появился наклон таза. Малозаметный, но чётко ощущаемый. При этом плечевой пояс и голова по-прежнему сделаны неподвижными. После этой работы контрапост начинает просачиваться в другие скульптуры. Ему потребуется несколько десятков лет, чтобы стать более уверенным и выразительным.Следующую контрольную точку в развитии контрапоста делает Поликлет, мастер дорийской школы второй половины V века. В 450-440 гг. до н. э. он создает "Дорифора" (лат. - копьеносец).

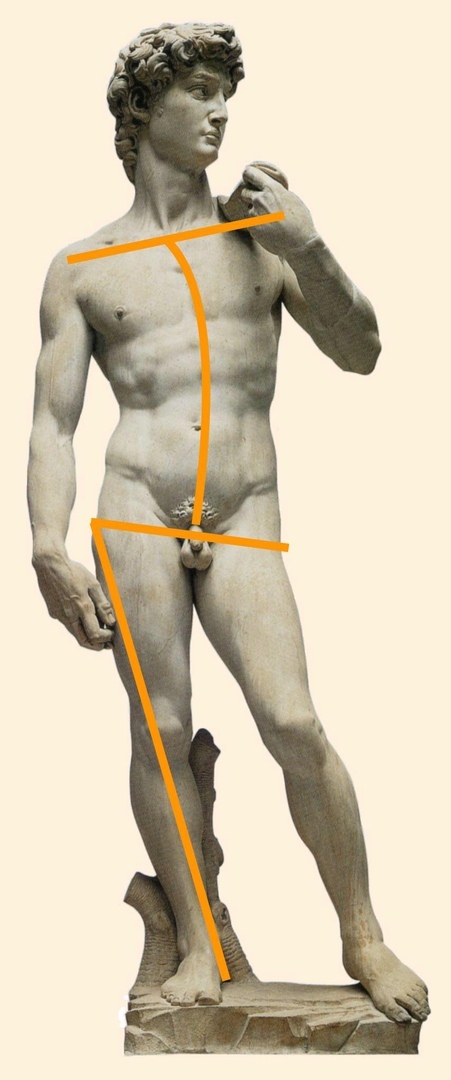

Поликлет отводит фигуре свободную ногу назад, создавая впечатление настоящего шага. При этом свободная нога, в отличие от опорной, прикасается к земле только кончиками пальцев. Скульптор наклоняет, хоть и слегка, плечевой пояс в противоположную тазу сторону. Он вводит плечи и таз в оппозицию. Благодаря этому центральная осевая линия туловища становится изогнутой и весь торс наполнятся внутренним движением. Тело, наконец, становится живым и естественным.Несмотря на прорыв в движении, тело "Дорифора" еще прямое и малоподвижное. Формы его, в частности косые мышцы живота, обобщенные, пассивные, не реагирующие на движение фигуры. Скульпторам предстоит ещё большой путь в области моделировки формы.Только в эпоху эллинизма в греческой скульптуре появляется стремление к максимальной пластической выразительности и натурализму.

Последний этап в развитии контрапоста происходит в эпоху поздней классики. Появляется третья точка опоры, выраженная, например, в виде дерева или пьедестала. Она позволяет увеличить расстояние между опорной ногой и третьей точкой опоры. Поза становится выразительнее, пластически сложнее. Увеличивается изгиб позвоночника.

Кроме того, из-за переноса точки тяжести фигура откидывается вбок и становится отдыхающей и расслабленной.

Первым этот приём применил Пракситель в Аполлоне Сауректоне (лат. - ящероубийца) 350 - 340 гг. до н. э.

Такое расслабленное состояние фигур отражает внутриполитическую ситуацию в Афинах, где работал Пракситель.После поражения в Пелопоннесской войне Афины были полностью разорены и никогда больше не смогли добиться былого довоенного процветания. Они оставили роль гегемона на политической арене древней Греции. Само сознание афинян изменилось, стало демобилизованным, мирным. Люди устали от войны.Об этом же говорит изменение моделировки формы у Афинских скульпторов. Тела становятся гораздо мягче, плавнее, изнеженнее. Такие мягкотелые мужчины идеально подходили для расслабленной позы с опорой на третью точку опоры.Такое расслабленное состояние фигур отражает внутриполитическую ситуацию в Афинах, где работал Пракситель.

После поражения в Пелопоннесской войне Афины были полностью разорены и никогда больше не смогли добиться былого довоенного процветания. Они оставили роль гегемона на политической арене древней Греции. Само сознание афинян изменилось, стало демобилизованным, мирным. Люди устали от войны.

Об этом же говорит изменение моделировки формы у Афинских скульпторов. Тела становятся гораздо мягче, плавнее, изнеженнее. Такие мягкотелые мужчины идеально подходили для расслабленной позы с опорой на третью точку опоры.

Это резко контрастирует с ранне- и высоко-классической скульптурой, где фигуры были собраны, полны героизма и готовы к битве.

В позднюю классику контрапост, как приём, достигает финала своего развития. Всё, что художники произведут впоследствии, будут лишь вариации и усложнения контрапоста. До сих пор, спустя тысячелетия, в академическом искусстве контрапост - основной, базовый прием постановки фигуры. Меняются композиции, добавляются детали, но прием остается неизменным. Наша школа не исключение. Благодаря универсальности и большой вариативности контрапоста, фигуры на курсе Пластической анатомии всегда стоят именно в этом положении. Это резко контрастирует с ранне- и высоко-классической скульптурой, где фигуры были собраны, полны героизма и готовы к битве.

В позднюю классику контрапост, как приём, достигает финала своего развития. Всё, что художники произведут впоследствии, будут лишь вариации и усложнения контрапоста. До сих пор, спустя тысячелетия, в академическом искусстве контрапост - основной, базовый прием постановки фигуры. Меняются композиции, добавляются детали, но прием остается неизменным. Наша школа не исключение. Благодаря универсальности и большой вариативности контрапоста, фигуры на курсе Пластической анатомии всегда стоят именно в этом положении.